構建中國特色新污染物風險防控體系

摘要:人工合成化學品的廣泛使用帶來了環境污染和健康風險問題,引起國際社會的廣泛關注。作為世界化學品的生產和消費大國,我國化學品生產和使用導致的污染物特別是一些尚未引起國際學界和環境管理者關注的,但在我國環境介質中廣泛存在的新污染物所帶來的風險,須高度重視。通過對我國典型新污染物的污染現狀、主要來源及風險防控面臨的挑戰分析基礎上,基于化學品全鏈條管理及新污染物生態風險全過程防控思路,提出構建面向我國新污染物風險防控與治理現實需求的具有中國特色的新污染物風險防控體系建議,為實現我國新污染物的有效管控提供決策撐。

關鍵詞:新污染物;風險防控;中國特色

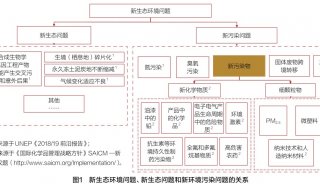

新污染物(Emerging Contaminants,ECs/EmergingPollutants,EPs)是指在環境和自然生態系統中可檢測出來的且對人體和生態系統帶來較大健康風險和環境風險,但尚無法律法規和標準予以監管或規定不完善的一類環境污染物。新污染物對生態系統中包括人類在內的各類生物具有潛在的危害,如遺傳毒性、內分泌干擾效應及“三致”效應(致癌、致畸、致突變)等。研究表明,人類 70%~90%的慢性疾病與化學污染物有關,環境因素對腫瘤的貢獻率可達80%。目前,全球已發現的新污染物種類超過 20大類,每一類又包括數十、上百種化合物,其中與人們日常生活密切相關的新污染物主要可以分為:1)生物類,如抗性基因(Antibiotic resistant genes,ARGs)、藻毒素(Algal toxins)等;2)化學品類,如藥品及個人護理品(Pharmaceuticals and personal careproducts,PPCPs)、內分泌干擾物(Endocrine disrupterchemicals,EDCs)、新型農藥(Pesticide)、食品添加劑(Food additives)、塑 化 劑 ( Plasticizers)、阻 燃 劑(Flame retardants)、消毒副產物 ( Disinfection by-products)、表面活性劑(Surfactants)等;3)物理類,如微塑料 ( Microplastics)、納米材料 ( Nanomaterials,NMs)等。新污染物造成的污染已經成為全球性環境問題。幾乎在每個國家的自然環境中都檢測到了新污染物的存在。一項研究在對全球水環境(包括地表水、地下水、自來水或飲用水)的檢測中發現了上百種藥物成分。20 世紀 90 年代以來,歐美等發達國家和地區以及國際組織圍繞新污染物污染問題相繼開展了污染現狀調查、危害評估、風險評價及污染物控制等一系列探索性實踐,并通過專項立法加強了對典型新污染物的風險防控。

我國是化學品生產、消費和貿易大國,各類化學物質的大規模生產、使用和管理不善,使我國面臨日趨嚴峻的新污染物污染問題。2018 年,我國化工產業生產總額占全球總額的 40%,預計到 2030 年將達到 49% ,這令構建中國特色新型污染物風險防控體系顯得尤為迫切。我國對新污染物的風險防控、污染治理能力滯后于現實需求。2020 年年底,黨的十九屆五中全會通過的《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》提出“重視新污染物治理”的要求。隨著我國常規污染物治理體系和治理能力的日趨完善和對新污染物認識的不斷提升,新污染物的風險防控和污染治理理應成為今后一段時期環保工作的重點。本文分析總結了我國典型新污染物的污染現狀、主要來源及新污染物風險防控面臨的挑戰,提出構建面向我國新污染物風險防控與治理需求的具有中國特色的新污染物風險防控體系,以期為我國新污染物的風險防控及其污染防治提供決策支撐。

1 我國典型新污染物污染現狀及主要來源

新污染物種類繁多且來源廣泛,從公開發表的新污染物區域或點位檢測數據來看,目前我國以內分泌干擾物、全氟和多氟烷基化合物、抗生素、微塑料為典型新污染物造成大氣、土壤、水環境污染問題十分嚴峻。本文以上述 4 種新污染物為對象,簡要闡述我國新型污染物污染現狀。

1. 1 內分泌干擾物

內分泌干擾物(Endocrine Disrupting Chemicals,EDCs)是指介入人類或動物體內荷爾蒙的合成、分泌、輸送、結合、反應和代謝過程,以類似雌激素的方式干擾內分泌系統,給生物體帶來異常影響的一種外源性化學物質。內分泌干擾物種類多、來源廣,目 前 已 確 定 的 EDCs 有 鄰 苯 二 甲 酸 酯 類(PAEs)、多溴二苯醚類(PBDEs)、重金屬類(Pb、Cd、Cr)、雙酚 A(BPA)以及溴化阻燃劑(BFRs)等。鄰苯二甲酸酯(PAEs)是一種被廣泛使用的增塑劑,多用于 PVC 塑料、化妝品和兒童玩具等產品中。作為一種典型的內分泌干擾物,PAEs 能導致精液質量下降、精子凋亡、自然流產、兒童肥胖、過敏癥狀、哮喘、高血壓、注意力表現差和 DNA 損傷等。對我國 23 個城市 90 個自來水廠的 141 個水源的水樣進行 5 種常用 PAEs 的代謝產物進行檢測,發現鄰苯二甲酸單酯(MPAEs)的檢出率為 100%,鄰苯二甲酸單正丁酯(MnBP)檢出濃度最高為 74. 7ng/L。

多溴二苯醚(PBDEs)也是一類典型的內分泌干擾物,多用于塑料、紡織品或建筑材料等產品中。PBDEs 作為阻燃添加劑在商品的生產過程、運輸過程以及廢棄物的處置和存放過程中進入環境造成污染,或直接對人體造成危害。PBDEs 還可通過食物鏈進入生物體內。在我國青藏高原的湖泊沉積物和地表土壤中均發現了 PBDEs 的存在;上海河流沉積物中檢測到 10 種 PBDEs,其濃度范圍為 0. 042~21. 7 ng/g(干重)。

1. 2 全氟和多氟烷基化合物

全氟和多氟烷基化合物(Per-and PolyfluorinatedAlkyl Substances,PFASs)是由 4700 多種人造化學物質組成的一組化合物,其代表性的兩種化合物是全氟辛酸(PFOA)和全氟辛烷磺酸(PFOS)。我國是全氟和多氟烷基化合物(PFASs)生產和使用的大國。2002 年,3M 公司禁止生產 PFASs 后,我國開始大規模生產 PFASs,生產區域主要集中在我國的中部和 東 部 地 區。2009 年,全 氟 辛 基 磺 酸(PFOS)及其母體化合物全氟辛烷磺酰氟(PFOSF)被列入《關于持久性有機污染物的斯德哥爾摩公約》(以下簡稱《斯德哥爾摩公約》)的附錄 B 中,但包括我國在內的發展中國家仍在大量使用。在我國的地表水、沉積物、土壤、大氣等環境介質中都檢測到了 PFASs 的存在,檢測到的種類也從最初的2 種增加到目前的 17 種之多。長江三角洲水體中 PFOS 和全氟辛酸(PFOA)的質量濃度遠高于國內其他地區。長江下游黃浦江中全氟有機物(PFCs)總質量濃度為39.8~596.2 ng/L (其中主要為 PFOA和 PFOS),高于遼河(1.4~131 ng/L)、淮河(11~79ng/L)、珠江(3. 0~52 ng/L)等流域的水平。我國人體 PFASs 含量水平也較高,廣州市 0~7 歲兒童血漿中有 14 種 PFASs 被檢出,其中 PFOS 和 PFOA的檢出率均>99%,且其平均濃度之和占 14 種多氟化合物(PFASs)總濃度的 90%以上。PFASs 已成為危害我國生態系統與人體健康的重要新污染物。

1. 3 抗生素

抗生素(Antibiotics)是指由細菌、霉菌或其他微生物產生的,能夠殺滅或抑制其他微生物并用于治療敏感微生物(常為細菌或真菌)所致感染的一類物質及其衍生物,其廣泛用于人類醫療和畜禽水產養殖。我國是世界上最大的抗生素生產國和使用國,2013 年,我國抗生素使用量為 16. 2 萬 t,約占全球抗生素使用量的 50%。由抗生素誘導產生的抗性基因對生態安全具有嚴重的威脅,特別是在我國經濟發達、人口密集的區域。在我國河流中,不同程度地檢出了磺胺類(SAs)、喹諾酮類(QNs)、大環內酯類(MLs)和四環素類(TCs)抗生素,其中海河、遼河和珠江流域的抗生素平均質量濃度均達到 100ng/L 以上,尤其是在海河流域,SAs 和 MLs 在水體中的平均質量濃度高達 6 997 ng/L 和 10 144 ng/L。長江流域的抗生素平均質量濃度屬于中等程度,黃河和松花江流域的抗生素平均質量濃度較低,基本上在 100 ng/L 以下。我國土壤中 TCs 和 QNs 的檢出頻率和檢出濃度都較高,這兩類抗生素在畜牧養殖業中被廣泛用作添加劑來預防動物生病和促進動物生長。

1. 4 微塑料

微塑料(Microplastics)是尺寸小于5 mm 的塑料纖維、顆粒或薄膜。微塑料化學性質穩定,可在環境中存在幾百年至幾千年 [21] 。我國沿海表層水體微塑料平均密度約為 0. 08 個/m 3 ,基本與地中海西北部、瀨戶內外海等處于同一水平,海灘上的微塑料密度介于 245 ~ 504 個/m 2。我國淡水水體中微塑料污染問題十分嚴重,長江口海域中微塑料的最高豐度是加拿大溫哥華西海岸海域的 2. 3 倍。三峽水庫和太湖表層水中檢測到的微塑料豐度分別高達 1. 36×10 7 個/km 2 和 6. 8×10 6 個/km 2。在青藏高原的河流、湖泊中也檢測到微塑料的存在,其主要來源于商品的塑料泡沫包裝材料。

2 我國新污染物風險防控面臨的挑戰

當前,我國新污染物的種類不斷增加,污染空間范圍不斷擴展,污染物常以復雜的形態在多環境介質中遷移轉化,并呈現出復合型、多樣性和壓縮型特征的趨勢。我國新污染物風險防控和污染治理面臨著來自制度體系、防控能力、監測技術和科學研究等諸多方面的挑戰。

2. 1 新污染物風險防控法律體系不健全

我國在新污染物風險防控和污染治理等方面的法律法規體系尚不健全。目前與新污染物相關的法律法規主要有《危險化學品安全管理條例》《中華人民共和國監控化學品管理條例》《新化學物質環境管理辦法》《危險化學品登記管理辦法》《電子廢物污染環境防治管理辦法》等。有關主管部門發布了《中國現有化學物質名錄》《危險化學品名錄》《一般有毒化學品目錄》《高毒物品目錄》《劇毒化學品目錄》《中國嚴格限制進出口有毒化學品目錄》《重點監管危險化學品名錄》等,基本覆蓋了針對危險化學品、有毒化學品及新化學品等不同品類的管理法律體系,但對于潛在風險的新污染物缺乏相應的規定。

2. 2 新污染物風險防控監管體系不完善

我國非常重視化學品的安全管理,已逐步建立起較為完善的化學品安全管理體系,但對化學品的環境風險管理有待于進一步完善。如 2007 年建立并不斷完善的危險化學品安全生產監管部際聯席會議制度,由 25 個組成部門負責協調各相關部門對危險化學品安全的管理。以加入《斯德哥爾摩公約》為契機,2005 年我國成立了“國家履行《斯德哥爾摩公約》工作協調組”,負責審議和執行國家 POPs 管理和控制的方針和政策,協調國家 POPs 管理及履約方面的重大事項,并針對《斯德哥爾摩公約》規定的 POPs 建立了完整的管理體系。這對我國在化學品環境風險管理方面的制度建設起到了積極的推動作用,也標志著我國在化學品管理從安全管理向環境風險管理的擴展。但《斯德哥爾摩公約》所涵蓋的污染物種類有限,且均為國際關注的污染物,而對于國際上不受關注但在我國環境介質中存在的新污染物鮮有涉及。新污染物風險防控需要多部門跨行業的有效協作,目前,我國尚未建立新污染物風險防控相關的監管體系和協調機制,這也成為制約我國新污染物風險防控的關鍵因素之一。

2. 3 新污染物監測、報告和評估機制尚未建立

我國自 2004 年正式加入《斯德哥爾摩公約》以來,在 POPs 的監測能力和監測技術標準體系方面取得了長足進步,但主要是對重點排放源的監測,尚未系統性開展 POPs 環境質量監測。國家環境監測體系中缺乏對新污染物的有效部署,目前主要還是以常規污染物指標的監測為主,尚未建立對于已確定的典型新污染物的監測、報告和評估機制。對于新污染物對人體健康的危害及環境暴露數據、潛在污染源排放的動態和總量,以及重點區域和關鍵行業主要風險源的監測還有待進一步完善。同時,在國家發布的各類環境質量公報中,關于新污染物排放和環境污染狀況的數據和信息十分匱乏,難以實現對新污染物環境污染狀況的準確識別和對潛在生態和健康風險的有效防控。此外,由于難以獲取新污染物排放狀況的相關信息,公眾的監督作用也難以有效發揮。

2. 4 新污染物科學研究基礎比較薄弱

目前,我國在新污染物生態毒理、健康效應、風險評估、檢測技術等方面的研究還存在明顯不足,與我國日益凸顯的新污染物污染治理與防控需求有巨大差距。如我國每年污泥的農業資源化利用量約為300 萬 t,但利用過程中更關注重金屬、病原菌等物質,對微塑料、抗生素、多氟化合物等新污染物問題缺乏系統研究和有效控制策略 。此外,作為化學品的生產、銷售和使用大國,我國對于“高產量、高污染、高環境風險”化學物質(如氯化石蠟)產生的新污染物的環境行為、生態毒理乃至環境風險防控方面缺乏關鍵數據和科學研究的有力支撐,導致在相關政策制定和實施過程中由于缺乏新污染物的生態和健康效應方面的數據而難以有效發揮其應有的作用。

3 構建中國特色新污染物風險防控體系

目前,我國新污染物環境和健康風險形勢復雜,不僅存在國際上新污染物的共性污染問題,還面臨著目前社會發展階段下特殊新污染物污染問題。因此,亟待建立針對我國新污染物污染特征的風險防控體系。未來要堅持問題導向,加強頂層設計、健全制度體系、系統開展調查研究、完善監測與評估技術標準體系、搭建多源化動態化新污染物大數據平臺,構建中國特色新污染物風險防控體系。

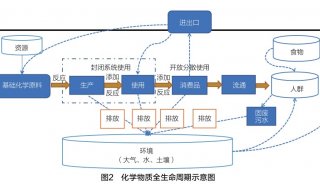

3. 1 建立健全新污染物風險防控法律體系

完善現行的以《危險化學品安全管理條例》為主體的化學品安全管理法律體系,將新污染物作為重要的一類納入其中。建立覆蓋新污染物全生命周期的法律法規體系,加強新污染物風險防控的法制保障。同時,將新污染物的污染防治納入《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國大氣污染防治法》《中華人民共和國水污染防治法》《中華人民共和國土壤污染防治法》等相關法律中,研究制定《新污染物防治行動計劃》,并做好與《大氣污染防治行動計劃》《水污染防治行動計劃》《土壤污染防治行動計劃》的銜接。此外,加強對《環境空氣質量標準》《土壤環境質量標準》《地表水環境質量標準》的完善和修訂,將我國環境介質中已廣泛存在且檢測技術標準體系趨于成熟的新污染物納入到相關的環境質量標準中。

3. 2 建全新污染物風險防控綜合監管體系

成立新污染物風險防控與污染綜合防治委員會,協調開展新污染物的風險評估和戰略政策的制定和實施。實施國家新污染物篩選計劃,建立基于中國國情的新污染物優先控制名錄。完善新污染物環境監測制度和重大危險源管理制度。對我國正在生產和使用的、具有較大潛在環境風險的、可產生新污染物的產品和產業情況開展摸底調查。逐步將典型新污染物納入現有的環境監測系統,補充完善國家環境監測指標體系。

加強新污染物風險防控能力建設。建立與新污染物防治形勢要求相適應的國家和地方管理機構,建立和完善相關部門間的協調合作機制。出臺新污染物風險防控國家行動方案,制定新污染物風險防控監測、評估框架,以識別和降低人類和生態環境對現存和潛在新污染物的暴露風險。開展宣傳教育、培訓和技術援助,加強新污染物防治機構基礎設施建設和管理能力建設。

3. 3 強化新污染物風險防控科技支撐體系

加大資金投入,加強新污染物相關科研平臺和基地建設,增強科技支撐能力。研究開發成本可行的工業“三廢”、污水處理廠排水和自來水深度處理技術,推進新污染物多介質協同治理。建立新污染物的標準分析方法,在全國開展新污染物污染情況摸底普查,為全面掌握新污染物排放和污染狀況奠定基礎。此外,應建立和完善新污染物生態健康風險評估體系,對各類新污染物帶來的潛在生態系統和人體健康風險開展系統評估。開展新污染物的源解析、環境分布、遷移行為及檢測技術研究,提升我國新污染物風險防范和污染控制科學技術能力。開展符合我國國情和產業特點的新污染物生態風險防控基礎研究,既是推動我國生態環境保護與綠色科技發展的基礎和動力,也是實現我國社會經濟綠色可持續發展的重大現實需求。

3. 4 搭建新污染物風險防控大數據平臺體系

建立國家新污染物環境健康監測與風險防控大數據平臺。充分利用大數據技術在海量數據管理及非結構化多源數據的快速分析等方面的優勢,搭建基于全生命周期的新污染物環境行為動態監測、信息采集、數據分析、風險預警和污染防控大數據決策支持系統,整合來自不同部門、不同領域的數據信息和最新研究發現,為實現新污染物的多部門、多主體協同治理提供科學、高效的信息支撐體系,從而提升新污染物風險防控的動態化、智能化、高效化水平。

文章來源:鄒秀萍,李振瑋,張叢林,胥彥玲,黃寶榮,樓紫陽.構建中國特色新污染物風險防控體系[J].環境生態學,2022,4(Z1):111-115.

-

焦點事件

-

項目成果

-

政策法規

-

會議會展

-

政策法規

-

焦點事件

-

精英視角

-

會議會展

-

焦點事件